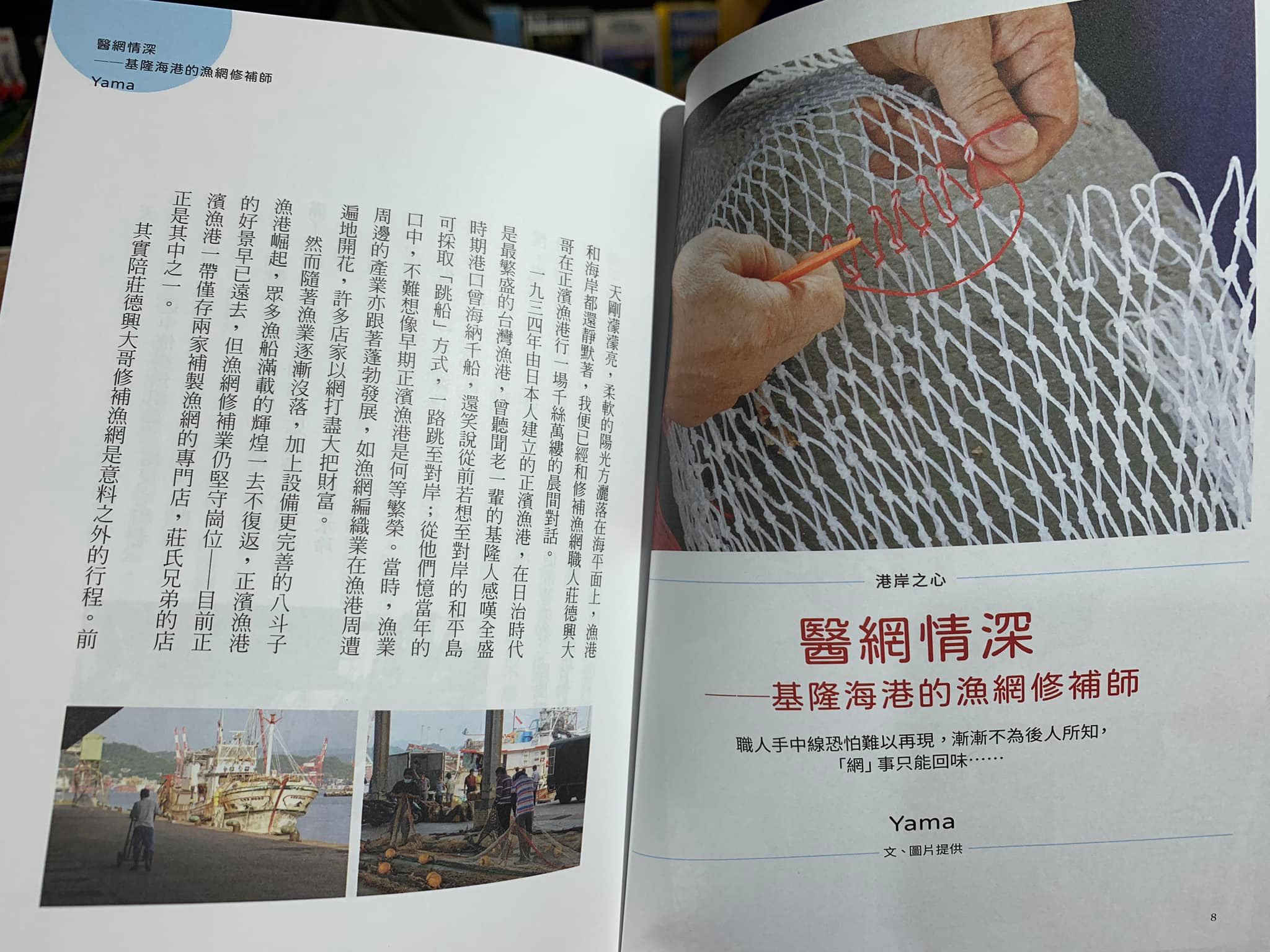

天剛濛濛亮、柔軟的陽光方灑落在海平面上,漁港和海岸都還靜默著,我便已經和修補漁網職人莊德興大哥在正濱漁港行一場千絲萬縷的晨間對話。

1934年由日本人建立的正濱漁港,在日治時代是最繁盛的臺灣漁港,曾聽聞老一輩的基隆人感嘆全盛時期港口曾海納千船,還笑說從前若想至對岸的和平島可採取「跳船」方式,一路跳至對岸;從他們憶當年的口中,不難想像早期正濱漁港是何等繁榮。當時,漁業周邊的產業亦跟著蓬勃發展,如漁網編織業在漁港周遭遍地開花,許多店家以網打盡大把財富。

然而隨著漁業逐漸沒落,加上設備更完善的八斗子漁港崛起,眾多漁船滿載輝煌一去不復返,船過水無痕,正濱漁港的好景早已遠去,停留船隻與人潮皆大幅銳減,僅剩零星的漁船,以及漁網修補業仍堅守崗位──目前正濱漁港一帶僅存兩家補製漁網的專門店,莊氏兄弟的店正是其中之一。

其實陪莊德興大哥修補漁網是意料之外的行程。前一天午後我和好友在當地熱心居民引領之下前往和平島,途中他突然拐進一處民宅和老朋友打招呼,並示意我倆可以跟著「侵門踏戶」。狹長型的客廳搭配磨石子地板,兩側堆滿了一綑又一綑的漁網,民宅主人則手持遙控器、坐在小板凳上看著藍色水玲瓏。

「這邊現在就只剩下他們兄弟倆和另一家店在做了。」居民熱情跟我們介紹在基隆修補漁網的小莊和草哥這對兄弟檔,眼前正在看電視的大哥是弟弟莊德興,人稱小莊;他和草哥皆來自宜蘭礁溪,家裡務農,草哥退伍時正逢基隆海洋漁業波濤洶湧的時機點,草哥嗅到商機,便帶著弟弟一路風塵僕僕轉戰雨都討生活,兄弟倆落腳正濱漁港一帶,向師傅學習編織漁網與縫補的功夫。民國66年,因緣際會之下承接漁網師傅的店,正式開啟了長達四十餘年縫縫補補的生活,成為討海人最可靠的後援,協助他們編織著豐收的夢想。而我們所在之處是兄弟倆的客廳、縫製漁網的工作室,有時甚至充當臥室,累了便索性直接躺在漁網上頭入眠,偶爾還成了背包客棧,供漁工免費住宿。

「想問什麼都可以唷!」小莊大哥語氣爽朗,視線仍不離藍色水玲瓏。

我兀自坐在他身旁的小板凳、興奮地詢問:「請問什麼時候還會去修補漁網?我們可以去看嗎?」

「明天早上,大概六點多左右,在正濱漁港。」不愧是見過大風大浪的男人,面對一名陌生女子的逼近,依然保持鎮定、不為所動。清晨六點,那甚至不是常人已然清醒的時間哪。

「好,一言為定!」

為了隔日的縫補漁網秀,我與好友立刻變更了原定行程,畢竟縫補漁網可遇不可求,自然得好好把握。

深怕錯過親眼目睹莊大哥修補漁網的機會,清晨五點半、早餐未進的我們即刻離開民宿,直往正濱漁港奔去。結果東張西望,舊漁會大樓後方鐵皮屋頂搭建的廣場沒見到熟悉的身影,倒是有幾名外籍移工正忙著將長達好幾米的漁網鋪平,另有幾名移工在一隅聊天配阿比,而不遠處則正在忙著卸下一箱箱魚貨,前來選購新鮮魚貨的人也陸續就位,清晨的正濱漁港好生熱鬧,各種節目落地生花,在寬廣的戲棚下,各自精采。

大約一小時後,熟悉的身影騎著機車登場了。

「吃早餐了沒?」小莊大哥看見我倆立即捎來關心,眉宇之間藏了幾分驚訝,他昨日或許心想這小毛頭在跟他說笑,沒想到竟然是來真的。

他在攤平的漁網之間來回走動,評估漁網損毀的情形,如同醫生般細細診斷病患的傷口狀況,有時也會像把脈一樣,拾起漁網端詳一番。幾名移工忙著剪去損害的部分,好讓稍後的修補作業順利;小莊大哥心中有底,便騎著機車離去,只是與他家是反方向,後來才知道原來他是先去補給新鮮魚貨,再返家拿修繕的傢伙來。

小莊大哥二次登場,機車後方拉著好幾綑的漁網。

「啊你們吃早餐了沒?」他再次關心著我們的進食狀況,可是我們擔心會錯過莊大哥修補漁網的好手藝,一刻也不願離開正濱漁港。

「快去吃啦!」莊大哥深怕我們餓著、邊著手縫補漁網邊催促我們先去吃早餐,還直說沒有那麼快做完,要我們安心。過了好半晌,他發覺我們倆絲毫沒有動搖的意思,直守在他身旁對他的雙手行注目禮。

「你們不吃早餐真的不餓嗎?」這是他最後一次關心此議題。

「我看你就飽了。」聽見我無厘頭的回應,小莊大哥笑了出來。

我隨他坐在漁網上頭,充當臨時小助理遞送用具。半小時後,一名慈眉善目、元氣飽滿的老伯出現了,正是小莊大哥的兄長,現年已經八十餘歲的草哥。他得知我們是昨天搭訕他胞弟、不請自來的小毛頭後,笑得開懷,直表示歡迎,還笑說工作難得有年輕妹妹相陪,開心啊。

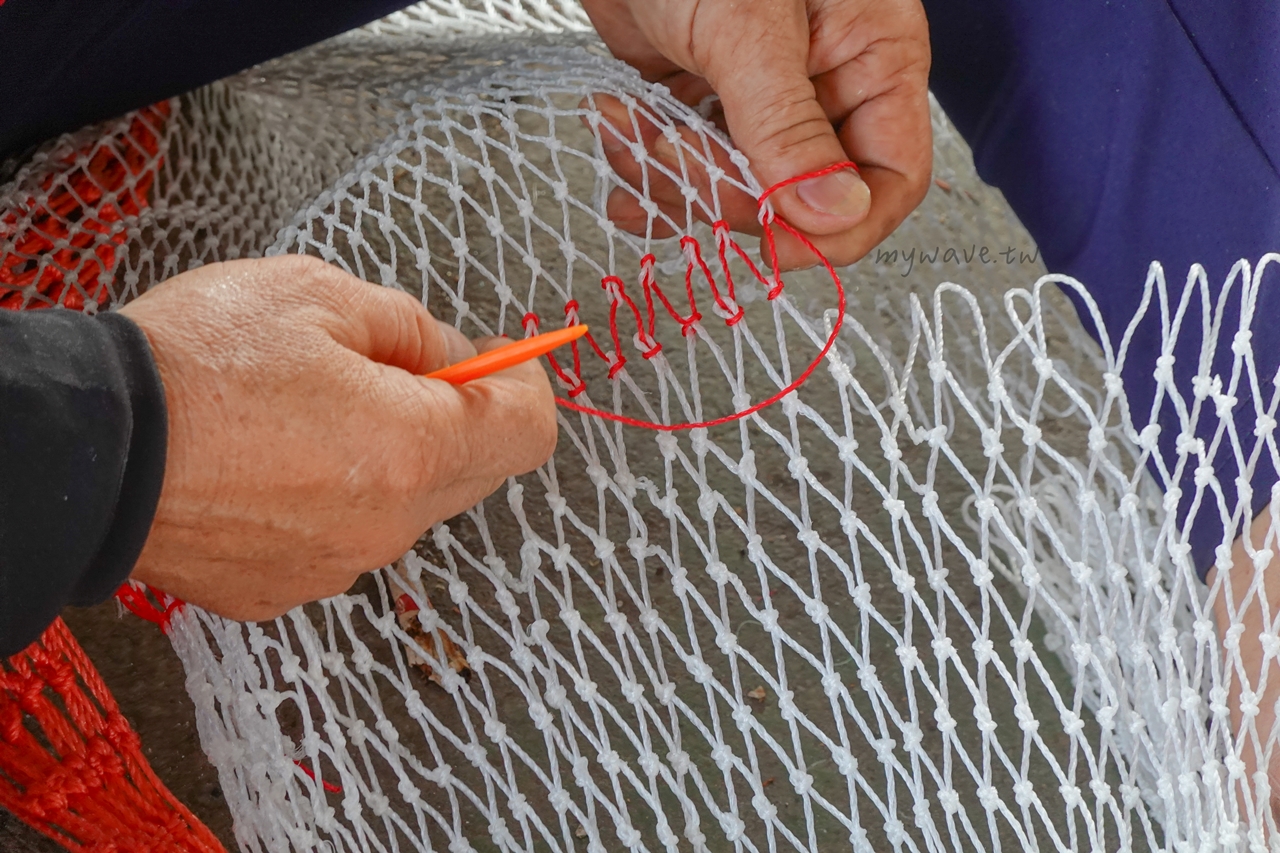

我們近距離看著這對手足連袂演出、四手聯織著毀損嚴重的漁網,將穿好紅線的橘色網針迅速地穿梭在殘破的網間,不消片刻,竟已修補好一大區塊的漁網,靈活程度實在看不出來已是七、八十歲之人。兄弟倆日復一日在港口編織著生活,兩人如一本行走的基隆漁業編年史,他們邊縫補邊娓娓道來基隆漁業一路走來的興衰更迭,昔日漁業繁盛時期補製漁網的工作相當熱門,網線交織了四十年光陰。基隆拖網漁業的變化,兄弟倆的雙手最是知曉。

或許是我們的出現,為他們的補網日常注入了新鮮的樂趣。兄弟倆直說以後來基隆記得找他們吃飯,小莊大哥要親自下廚、料理海鮮給我們吃,他說早上買的只是塞牙縫用的,家裡冰箱還有好多正港好貨。冬天也可以去他們宜蘭老家一同吃麻油雞,很香很好吃的。對了,之後來基隆也可以睡他家,省錢。

「放心,我們不會對你們怎麼樣。」小莊大哥趕緊補充:「之前有個女漁工就借住在我們那裡,很安全的。」

「呃,其實,我們也沒有想到那裡去啦!」眾人頓時笑成一團。

蹲坐海港一角端詳他們熟練修補手中的破網,閒談間聽著兩人的感慨,四十年前的案件可多著,為了不耽誤漁船出港時機,兄弟熬夜趕工是家常便飯;可隨著漁業式微、機器製漁網盛行,漁網修復工作量一年不如一年,眾多船長為了節省開銷,也會訓練外籍移工簡易的修補技術,因此除非是漁網毀損過於嚴重,否則少有兄弟倆出手相救的機會。

「我現在也會補球網,像大魯閣球場的網子就是我去做的。」

眼見返港的船隻一年年減少,仰賴漁船而生的傳統產業自然要懂得見風轉舵,抑或觸類旁通,小莊大哥漁網編織的觸角於是延伸到了運動行業;沒有漁船發出求救訊號的日子,便出外醫治球網,有網堪補直須補。然而機械化在大眾視野間越趨普遍,這門手工補網技藝後繼無人,夕陽欲墜的行業,也許會跟著兩位垂垂老矣的職人淡出基隆漁港的風景,往後天微亮的正濱漁港邊,無論晴雨,趕在漁船臨行前密密縫的職人手中線恐怕難以再現,漸漸不為後人所知,最終淹沒在基隆漁業的歷史洪流,「網」事只能回味。

然兄弟專注恬然縫補破網的畫面,在很久很久之後,勢必仍會細細密密,交織縈繞在我心頭。

後記

漁網職人是我展開職人書寫的起點,如果不是2021年暑假好友斑比相約那趟基隆之旅,我想今日的我也不會有這一切;《皇冠雜誌》的排版好棒,自己的圖文能有個好歸宿著實歡喜。

![【小品文】人魚 [2025/9/1刊於自由副刊]](https://mywave.tw/wp-content/uploads/2025/09/20250909222900_0_fef87c-100x100.jpg)

![【小品文】人魚 [2025/9/1刊於自由副刊] 【小品文】人魚 [2025/9/1刊於自由副刊]](https://i1.wp.com/mywave.tw/wp-content/uploads/2025/09/20250909222900_0_fef87c.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)