「你們有看到門上的『鉅鹿堂』嗎?我姓魏,鉅鹿是我們的堂號喲!」

週日午後,苗栗銅鑼鄉山上一處緊鄰雞舍的三合院,一名稚氣未脫、身穿印有石虎圖案T-Shirt的少年,正手指斑駁的字樣站在禾埕,向來訪的兩組親子遊客講解客家族群每個姓氏及其對應的堂號──魏浚淞,在地人稱「銅鑼最新鮮的返鄉青年」,體大甫畢業就回鄉接手自家養雞場,並以家中的兩隻黑狗名字來命名,想辦法拓展雞蛋生意的同時,也致力推廣環境教育和石虎保育。

從武場到雞場

2001年出生、從小被阿婆帶大的魏浚淞,說著一口流利的客家話。除了二代雞農身分,也是福興武術中小學的教師,那亦是他習武的起點。武齡至今大約十年,沒有門派或系統,主要是學習表演性質的競技武術(現代化武術)。

「國中被送到那邊住校生活,因為爸媽覺得可以培養獨立個性。」原以為魏浚淞是從小對武術體育有興趣,一問才知道是被母親鄒碧倩送過去。

「浚淞本來不想去讀,因為阿婆一個人在家,他想陪阿婆。」鄒碧倩說:「但我想,還是要先把自己身體鍛鍊好,出社會才有本事跟別人競爭。」

鄒碧倩昔日從事需跑遍全台的行銷工作,深怕自己無法照顧好一雙兒女。由於平時得空會和朋友出席苗栗縣的大小活動,在一回武術競賽場合,發現其他學校的學生都低頭喝飲料、玩手機,即便同校參賽者上陣也事不關己;唯獨福興武術中小學的孩子只要同校選手上場,每次都卯足全力加油,團結氛圍深深吸引鄒碧倩將孩子送往福興武術中小學就讀,從此魏浚淞也開始住校生活、練習獨立。

「每個教練都跟我說,浚淞很棒、很認真,可惜太慢開始,筋都硬了。」

體育競技向來是越早學習效果越佳,起步比別人來得晚的魏浚淞,還有拇指外翻的劣勢條件,這條路自然是走得磕磕碰碰,比誰都吃力。

「他跑步跑兩圈就跑不動,我在場邊一直喊加油、加油!」鄒碧倩回憶賽跑當天的語氣藏不住對孩子的心疼。

原本鄒碧倩很擔心兒子撐不下去,沒想到魏浚淞忍耐力高,身體筋絡突然在升高中後拉開,武術之路從此順遂不少,後來還考上國立體育大學。

「其實我是備取最後一名。」魏浚淞靦腆地補充:「大四選擇去武影動作特技團隊實習一年,最後決定回家。」

然而,為什麼沒有選擇繼續往武術這條路發展呢?「練體育這條路,講白一點沒有第一名,誰鳥你?」魏浚淞坦言,人們只看得見奧運場上的佼佼者,而絕大多數沒能出國比賽的體育選手,是無法進入大眾視野的。體育要練到能當飯吃,難度真的很高,待在武影動作特技團隊學到的雖然不限於身體技能,團隊有時會指導電影武戲,自然也需要學習拍攝、後製等技術,但過著有一餐沒一餐的生活,也讓他深刻思索未來方向;其實當時魏浚淞也沒想過要當老師,全是天時地利人和,一來福興武術中小學教練轉告開缺,二來母校又離家近,畢業後索性回到家鄉,一邊擔任科班武術老師,一邊當雞農。

關於「雞經」

領著大夥移步到雞舍旁的菜園,魏浚淞將黑色籃子分配給兩組親子遊客,開始拔雜草、張羅母雞的點心;而魏家的兩隻黑狗如同助教般,時刻緊跟著,也會盯著外來客和雞同伴們互動。

「大量飼養的傳統雞舍,每隻雞只能住在A4大小的籠子,一生只有吃飼料、喝水、產蛋,連排泄也在裡面,所以環境非常臭。」魏浚淞抱起一隻母雞開始談起「雞經」,瞬間談吐不再像方才青澀稚嫩,言語之間多了幾分自信。

說到雞場產業,大多數人第一時間想到的是與生活飲食息息相關的雞蛋。撿蛋是高人力成本,沒有機器輔助,連帶蛋價也比較高;魏浚淞採取放牧方式,雞群生活在偌大的通風環境,每日阿婆都會來菜園拔雜草,回饋給母雞補充營養,而雞糞分解消化後,也能回歸土壤作為天然肥料。如此自然循環的運作方式,養成母雞強健體格、無須仰賴抗生素來維持健康。

總的來說,對待雞的方式,其實終究回到人體。

雞蛋顏色取決母雞品種,無關飼養方式或其他因素,也能藉由母雞的耳垂(頭部側面的有色皮膚)來判斷蛋殼顏色,目前市面上常見的雞蛋有白蛋、紅蛋、青殼蛋、粉殼蛋等;魏家經營的雞場以生產紅蛋的伊莎蛋雞為主,一隻雞一天生一顆蛋,每日平均產量230顆蛋。

「為什麼不選擇產蛋率最高的白殼蛋雞呢?」現場一位媽媽拋出疑問。

「伊莎蛋雞本身抗體較好,也比較適合放養方式。」魏浚淞徐徐道來,白殼蛋的雞種對環境適應力相對沒那麼強、容易生病,反而需要花費更多時間以及藥劑成本來照顧。

魏浚淞一邊說著,一邊撫摸著懷中母雞的胸口、向大家說明這邊是牠的胃,也就是雞胗。雞進食後不會立即消化、胸口都會鼓鼓的,所以摸胸口便能了解這隻雞有沒有吃飽,魏浚淞每天撿蛋之際都會順手關心雞隻的進食狀況。

關於抱母雞的訣竅,首先要壓低身體、緩緩靠近;有時當人類突然靠近抑或受到驚嚇時,母雞會呈現低伏的姿勢,必須把握只會維持幾秒鐘的黃金時間。魏浚淞將懷裡的母雞遞給一旁躍躍欲試的小女孩,並輕聲提醒要先將母雞的羽翼收好,在動作間也要好好安撫牠、緩和緊張情緒。

看魏浚淞示範相當容易,我實際執行卻屢屢「撲空」,手速遠不及母雞逃跑速度。經過一番折騰,好不容易成功抱得母雞,沒消多久,母雞便開始躁動不安、大力振翅脫離我的懷抱,右手臂霎那留下了兩道雞爪痕。

和母雞親密接觸差不多後,魏浚淞領著大家穿越他為雞群打造的步道、來到雞舍裡準備撿雞蛋。上午母雞會輪流進入雞舍下蛋、而棲架則供母雞小歇、睡覺。身處自然環境的雞隻為避免被地面上的天敵襲擊,天性習慣在高處棲息;此外,母雞群也存在社會階級制度,地位越高的母雞,睡覺的位子越高。

「一人撿一顆雞蛋,等下要回去做布丁囉!」魏浚淞撿起一顆雞蛋,開始分享雞蛋知識,與參與者討論雞蛋製造順序,由內到外依序為蛋黃、蛋白、蛋殼膜、蛋殼。製作蛋殼所需時間最長,並於產道進行,也因此難免會出現血斑,代表製作過程有些磨損,但絲毫不影響蛋本身的品質;若蛋殼有一顆顆的斑點,就是製造蛋殼的時候不小心停留產道太久,以致鈣質繼續分泌、附著在上頭;母雞每天都會排卵,即便沒有公雞也會生蛋,差別只在於有沒有受精。而且母雞產蛋與排泄在同一處,不過環伺場內,雞屁股都維持得很乾淨、不太會沾到排泄物,這表示雞隻健康狀況很好。

與山共存的日常

魏家的養雞史還不算悠久,魏浚淞高一時(2012),母親鄒碧倩檢驗出癌細胞,身體狀況大不如前。父親魏宏昌認為市面上的食物都添加過多化學藥物,為了帶給家人健康的食物和生活,遂而將閒置土地整頓成雞舍和農場,並以天然方式種植許多營養價值豐富的農作物,如:樹葡萄、木鱉果等。

魏宏昌每日都會開著貨車至玉清宮早市擺攤、銷售家中的雞蛋和各式農產品,僅有週一休息。魏浚淞說,最近父親身體狀況欠佳,依然堅持每天清晨出門擺攤。

「這就是木鱉果的種子,扁扁的又長得很像鱉才叫木鱉果,這些都是之後要再拿去種的。」魏浚淞拾起了早已曬乾的木鱉果種子給我看:「這也是中藥材的一種,台東原住民還會做木鱉果料理;我們家通常將熟成的果實打成果汁或煮雞湯,它的嫩葉也可以吃。」

此時,魏浚淞雙親駕駛的藍色貨車正好回到家中,魏宏昌一下車就笑瞇瞇地問大家有沒有餵到雞。氣色紅潤的阿婆也剛好拿著鐮刀出場,一看到我手臂上的新鮮又鮮紅的傷痕、立即上前關心問我需不需要擦藥。

「沒事,我很喜歡動物。」我摸摸鼻子,請阿婆不要擔心。

「好玩齁?在都市看不到這些。」阿婆再三確認傷勢無大礙後,連忙彎腰鋤起草來:「如果不清理,經過會看不到蛇蹤,有的蛇有毒,很危險。」

趁著魏浚淞帶大家做焦糖雞蛋布丁期間,我蹲在阿婆身旁與她閒聊。由於魏家至今沒有熱水器,每天都需要柴燒洗澡水,這也是為什麼三合院外堆疊了高高的木材,這些都是平常從工廠蒐集來的廢材。

阿婆打開緊靠浴廁的鐵皮屋,裏頭搭建了一個白鐵製成的柴燒熱水爐。

「我每天都會來燒洗澡水。」阿婆拾起一塊柴薪示意給我看:「現在三點還太早了,五點再來燒,不然會浪費。」

看見孫子步出三合院,阿婆旋即切換客語模式,祖孫倆來回幾句客家話後,眼見魏浚淞一個箭步到柴燒大灶前,逐一將手邊的乾草及柴薪放入,接著拿出火吹竹對著柴燒大灶吐氣,一縷縷輕煙自灶口往天空飄去,這正是壯大火勢的秘訣。顯然處理柴火的每一個步驟,都深植在魏浚淞的肌肉記憶裡。

「等一下蒸布丁大家就不用等了。」魏浚淞吐完一口氣後,轉頭跟我說。

是雞農,也是石虎守護者

從小就喜歡動物的魏浚淞表示,石虎保育協會常四處跑學校宣導,高中因而知道苗栗有像貓咪一樣的野生動物的存在,但一直遺憾未能親眼目睹。

魏家人與石虎初次邂逅是在2020年二月,阿婆每天都會去另一側雞舍附近的伯公廟拜拜,當日途中一隻身形似貓的動物從竹林跑出來,一轉頭便看見竹林裡已無生命跡象的母雞。那陣子全家人還納悶為什麼雞蛋量大幅減少,當下雞屍無聲回應了他們的疑問。魏浚淞立即通報石虎保育協會,協會人員前來場勘後,在雞舍後方的樹上架生態攝影機,果真清楚拍到石虎從山林小徑走往雞舍的影像,牠從低處圍網跳進去,再把母雞「外帶」到其他地方享用;除了石虎之外,也捕捉到穿山甲出沒的身影,由此可見銅鑼的生物多樣性。

對於石虎入侵自家雞舍掠食,魏浚淞一點都不生氣,反倒和石虎保育協會合作、積極投身石虎保育計畫,得空之際也會協助其他養雞場架設圍網,甚至成立社區的石虎巡守隊。「老一輩的農民或許會覺得石虎把生財工具吃掉了,是不好的動物。但我們這輩一定要有生態保育的觀念,必須思考怎麼保護石虎,還有怎麼推廣這些理念。」魏浚淞繼續說:「讓石虎吃一兩隻雞飽餐一頓、能夠好好生存下去,我們家覺得沒關係,畢竟有太多野生動物的生活,被人類迫害得太過嚴重了!」儘管能力有限,魏家人仍想盡最大努力,守護數量日漸凋零的淺山精靈。

「這個雞舍就是石虎來過的。」魏浚淞帶著大夥移動到另一側雞舍。

▲竹林發現的雞屍(左)雞舍後方架生態攝影機(右)/魏浚淞授權

雞隻等於農民的財產,為了避免農民利益和石虎生存發生衝突,石虎保育協會的志工會協助農民架設圍網,提升石虎光顧雞舍的困難度,同步減少雞農毒害石虎或放置捕獸夾等報復行為;這樣的機制不僅保護雞群,也讓石虎能安好回歸山林,找尋老鼠、蜥蜴及昆蟲等自然食物。人類和石虎維持良好關係、在這一片土地上共同生活。

「大家可以拉看看這邊的網子,我一開始架的圍網拉得比較緊、拉起來比較堅硬;石虎保育協會架的圍網保持鬆動性,讓石虎攀爬過程搖搖晃晃,牠就不會想再進一步往上爬。」

魏浚淞指著雞舍後方的雜草橫生處,有條明顯的小徑顯得格外乾淨,代表常常有野生動物經過,也就是所謂的「獸徑」。

「那時拍到石虎的生態攝影機就是架在這棵樹上、鏡頭對準那條路徑。」魏浚淞指著現已空無一物的樹幹:「石虎保育協會來架圍網後,就沒有再發生雞被偷吃的狀況了,所以生態攝影機後來就撤掉了。」

待大家回到雞舍前方集合,魏浚淞播放彼時生態攝影機拍到的影像,畫面清楚可見石虎和穿山甲路過的身影,現場大小朋友無不為之瘋狂;魏浚淞進一步講解「友善石虎農作」的具體作法:不使用捕獸夾(怕抓到石虎或其他野生動物)、不使用化學藥劑、除草劑、捕鼠藥,怕老鼠吃了身上有藥性,導致石虎中毒,盡可能讓環境維持天然,野生動物也有自然的食物攝取來源。

自從石虎保育協會幫忙架設圍網後,魏家的雞場就不曾再發生石虎入侵事件;然而防得了石虎,卻沒能擋住其他不速之客。2023年9月11日發生8隻流浪狗闖入、近乎全「雞」覆沒的慘案;浪犬和石虎入侵雞舍目的不一樣,大多不是為了溫飽,如同喜歡欺凌弱小的街頭惡霸,追逐雞群純屬娛樂;這個雞舍瞬間少了一百五十隻雞,自然是血本無歸、求償無門。由於現場屍橫遍野、傷亡數量龐大,只好請怪手來挖洞,將上百隻雞屍就地掩埋,成為土壤的養分,而仍活躍此雞場的雞隻,全都是當時滅門案的「倖存者」。

▲2023年雞舍遭野狗入侵,150隻母雞死亡、集體掩埋/魏浚淞授權

雞農與生態平衡之路

目送遊客離開後,我們在禾埕繼續談魏浚淞的心路歷程。返鄉接手雞場後,自己慢慢摸索養雞的方法,也參考老一輩的養雞經驗談,向同樣有在經營蛋雞場的舅公請教。至於面臨的困境,和其他農產業無異,怎麼拓展客戶、怎麼安全配送雞蛋給更多人,都是眼下需迫切解決的問題。過去十年,雙親靠著在市場擺攤、親朋好友到處介紹、慢慢打電話來販售雞蛋;倘若碰上節慶假期,鮮少人會出門買雞蛋,三、四天業績掛蛋也是常有的事。他不希望雞蛋有滯銷期,更希望能開發新客戶。

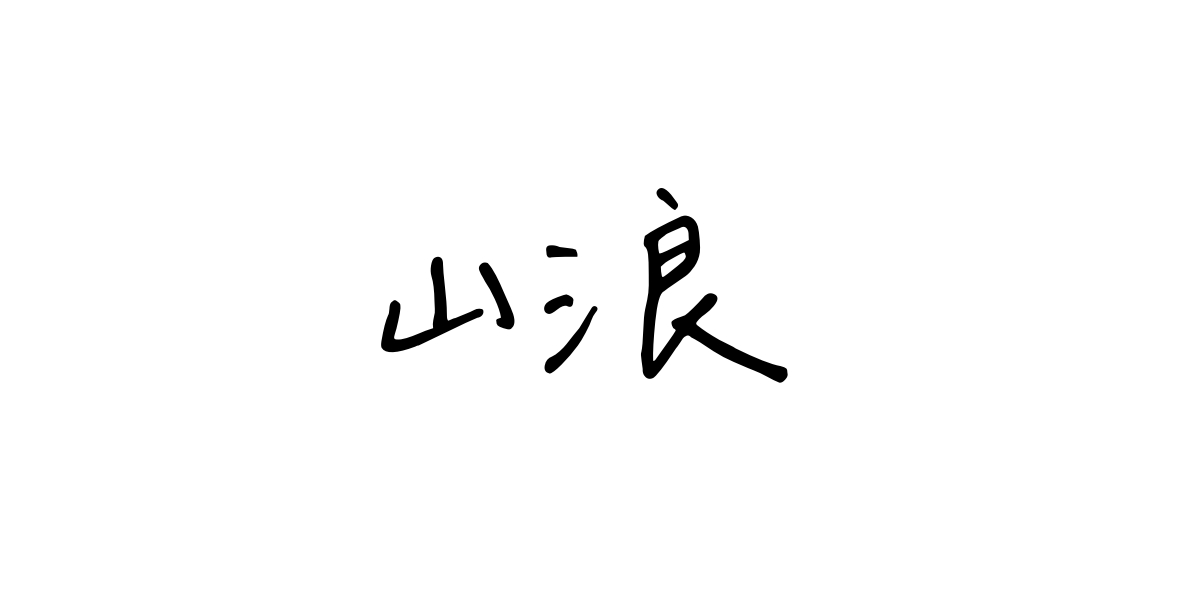

近三年,魏浚淞不停嘗試現代化方式來經營,以兩隻黑狗的名字「灣灣」與「豆仔」來命名農場,並成立社群網站「灣灣與豆仔的小農場」,藉由網路行銷來提升曝光率。當日和在地文化單位「山山藝文化實驗室」的兩位創辦人郭楠暘與洪安慧攜手設計的養雞場導覽內容、DIY柴燒布丁,亦是魏浚淞嘗試的新可能之一,目前一個月舉辦兩場,順利的話每月可以多一萬塊收入。

雞農和武術老師性質懸殊的兩個身分,同時存在魏浚淞的生活經歷。我好奇,兩個八竿子打不著的領域是否有共通點?

魏浚淞思索了一下,兩個身分同樣高度關注身體能量,也都屬於體力活;累積十年的武術經歷,不僅練就一身好體魄,也練就面對挫折的抗壓性。

最近魏浚淞正著手企劃提案,希望能實踐在福興武術中小學養雞的願景。這個想法出自於武術隊學生格外需要大量蛋白質,因此在校園閒置的土地搭建雞舍、結合食農教育的念頭油然而生。郭楠暘大力讚揚此計畫具高可行性和教育價值,不僅對學生身體有益,也能節省學校營養午餐支出。

「進來吃飯啦!」阿婆朝我們吶喊。

魏家人相當熱情好客,知道我是來採訪魏浚淞,便邀約一同吃晚飯,阿婆還不時叮嚀多夾一點菜,我邊吃鄒碧倩燒的一桌好菜、邊聽她侃侃而談,包含當初送魏浚淞去練武術的原因,以及送貨的種種。

「昨天剛送完一趟,大部分客戶一次都是叫一個月的量,原則上三個星期後才會再送。」鄒碧倩負責送雞蛋,從苗栗一路往北送,最遠送達北投。現在每個月仍固定送兩趟,一趟可以賺八千至一萬多,不無小補。先前魏浚淞在台北打拼的期間,她會特別安排週五北上送雞蛋,回程剛好順道載兒子一起回銅鑼。除了省一趟車資之外,車程更是母子倆談心的時刻。

「要不要去後面山林走走?今晚天氣很好,搞不好能看見山羌或是穿山甲。」飽餐一頓後,知道我喜歡動物,魏浚淞如此提議,郭楠暘出聲附議。

三人便往山林方向走去,這也是我第一次戴上頭燈,穿梭在深山裡搜尋野生動物身影。未料,研究完穿山甲的洞穴沒多久後,我們還真的與躲藏在竹林間、神形似貓的動物對上眼,可惜距離甚遠,雙眼又反光,一下子牠便俐落隱身黑夜之中,未能進一步確認那雙眼睛的主人,究竟是一般的野貓?還是瀕臨絕種的石虎?

重返魏家餐桌,郭楠暘和魏浚淞即刻開起當日行程檢討會,自然文化體驗活動資歷豐富的郭楠暘,提供了諸多控場與講解的寶貴建議,並借閱數本以雞為主題的書籍,讓魏浚淞閒暇之餘好好消化,下回導覽內容得以更明確聚焦。

苗栗不乏養雞場,而魏家經營的「灣灣與豆仔的小農場」是難得與傳統生活緊密結合的家庭式養雞場,運用深山的自然資源度日、樸實的日常感與時間感是這裡最獨特且無法複製的魅力所在。魏浚淞希望藉由假日的體驗活動,推廣石虎友善養雞場、生態保育理念,也讓外地人深刻感受客家文化,不僅是參加活動,更是參與魏家生活。

魏浚淞習慣在晚餐後,獨行踽踽於山徑;手持探照燈在逐漸熱鬧的夜時林間不停掃描,聆聽蟲鳴蛙叫,緊挨著未遭破壞的自然探索,也於昏暗的視野中,凝望未來一條長長的、人類與野性的平衡之路。即便這條路現階段仍如夜晚的原始山林般磕磕絆絆,僅有手中的一抹微光支持著,魏浚淞也會一直向前走下去。

本文獲得2024夢花文學獎報導文學佳作

![【小品文】人魚 [2025/9/1刊於自由副刊]](https://mywave.tw/wp-content/uploads/2025/09/20250909222900_0_fef87c-100x100.jpg)