結識鄭永斌之前,每逢佳節享用傳統糕餅,我總是急著祭五臟廟,未曾留心糕餅外型與花紋寓意,更無從得知臺灣有專門以刻製餅模為業的職人──鄭永斌,如今不僅是臺中唯一、更是全臺僅存仍全心全意投入木雕餅模的師傅,幾乎國內所有知名餅舖使用的模具皆出自他手。

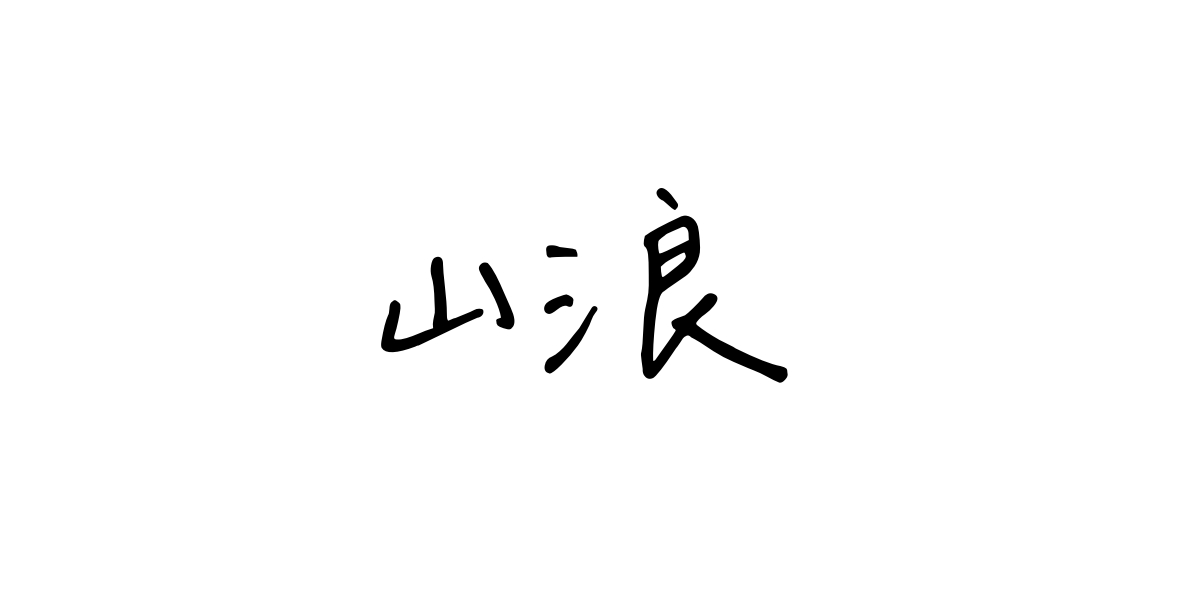

採訪當日,我和友人提早自臺中市區騎車前往太平,抵達沅豐食品模具行之際,只見鄭永斌已站在門口等著迎接我們。一樓為餅模工作室,有名師傅邊聽著收音機廣播、邊伏案刻劃。大小不一的鑿刀一字排開,亦可見一張張來自各行各業的客製訂單,桌上還有一組甫完成、30孔的綠豆糕模,「新東陽」三個字錯落其中;我倆隨鄭永斌走上二樓的會客室,牆面掛有數款畫作妝點,包含書法、水墨畫和版畫等,開放式展示架則擺滿他長年蒐集的雅石以及親手刻製的餅模。

鄭永斌並不著急坐下來開講,先播放輕柔音樂、不疾不徐地泡好熱茶後,再娓娓道來他與傳統糕餅文化相依相存的「藝」生。

一、「藝」鳴驚人

1961年出生、現年63歲的鄭永斌,自幼罹患小兒麻痺,求學過程自然比一般人來得艱辛。雖然不擅長讀書,但他從小就察覺自己對藝術敏感度高,看見一些人事物會有感而發、試著臨摹。國小舉辦臺中公園繪畫比賽,每班老師都會推薦學生參賽,儘管鄭永斌未受班導青睞,仍毅然決然自行報名,最終被舉薦的同學落選,反倒是自己的畫作獲獎,也加深了想以藝術為志業的信念。

彼時,鄭永斌就讀的國中有和國民就業輔導中心配合,讓行動不便且不想繼續升學的學生南下學一技之長,一心想成為藝術家的鄭永斌選擇了最貼近藝術領域的門花雕刻。「我是年尾囡仔,又晚一年讀冊,國中畢業已經18歲,其實當學徒已經太晚了。」鄭永斌感嘆,當時的選擇還有磨貝殼以及修理鐘錶,但1970年代產業逐漸外移,加上科技日新月異,以致許多人空有絕技卻無用武之地。像當時選擇成為鐘錶學徒的同學,電子錶搶先在他們出師前問世,只能另謀生路。

在高雄門花雕刻的歷練,為鄭永斌奠下了札實的基本刀功,兩年後中國改革開放,意識門花雕刻日漸式微,便展開為期三年逐木雕而居的生活,轉往三義學習立體雕刻、大溪精進廟宇雕刻,亦參與不少廟宇興建工程,技術大幅提升。憶起如木雕界遊牧民族般的日子,「那三年是進修工夫,以現有的刀法基礎去接觸相關領域,從本來的門花雕延伸其他木雕技術。」鄭永斌進一步講解:「大家常講『雕塑』,但實際上是兩回事,去除木頭多餘的部分是『雕』,累積才叫『塑』,我這一生都是在雕。」

廟宇雕刻技術含金量高,連帶完工的成就感也高,然而工時和地點皆不固定,不願再四處漂泊的鄭永斌決定返鄉,跟在一位模具師傅身邊磨練。「刀子一樣,雕法完全不一樣。」對鄭永斌而言,餅模是融合藝術的全新挑戰,他將自己歸零、重新堆疊經驗、一刀一劃慢慢理出打造餅模的眉眉角角。

民國75年鄭永斌成家又立業,當時26歲的他認為一家之主必須擁有自己的事業,便在結婚同年成立沅豐食品模具行。鄭永斌語帶慶幸地表示,如果當時沒有選擇投入食品模具,拿刀生涯或許就劃下句點。做自己有興趣、同時又能帶來經濟效益的事,人生最大的價值莫過於此。

創業之路起步並不順遂,初期僅接到零星的代工訂單,幸好仰賴客製雅石底座挺過難關,由於數量遠超過餅模需求,讓他一度思索是否該轉行。興許是老天也捨不得他放棄熱愛的木雕,於此同時,臺灣經濟起飛、帶動送禮風氣興盛,昔日禮盒不像現在選擇多元,中秋佳節人人都得送餅,餅模訂單如雪片般飛向鄭永斌,那幾年只要做好中秋一檔的生意便足以撐一年;鄭永斌笑說以前中秋檔期結束的固定行程就是住院,因為中秋節前四個月,每天都從清晨五、六點工作到凌晨一、兩點,雙手一刻也不得閒、人幾乎沒有離開過工作桌,唯有吃飯時間才得以小歇,導致連兩年胃潰瘍。

當年鄭永斌需獨自消化上千支餅模訂單,數量多到聽見電話響起會害怕的程度,儼然是體力和精神雙重折磨。自然也無暇和兒女多互動,身為一名父親只能做到對孩子的基本關懷,留意是否平安上下學、沒有挨餓受凍;孩子結婚時,鄭永斌連夜刻了新人肖像餅模送他們當作傳家寶,將對一雙兒女的深情刻劃在裏頭,亦象徵獨一無二的父愛。

「那時候睡覺也會夢到自己在做餅模嗎?」友人發問。

鄭永斌笑答:「其實不太會做夢,一倒下去就睡死了。」

和不少傳統產業一樣,餅模淡旺季也是緊貼著民俗節慶,早期七月半是糕期,整整一個月都在處理糕模訂單。緊接著八月半開始陸續交中秋月餅模,宜嫁娶的大日子前夕則是忙著趕大餅模;而臺灣節慶色彩不再如從前濃厚、嫁娶出生也大幅減少,加上有蔡師傅「拔刀」相助,鄭永斌生活和工作總算趨近平衡,與親友互動率提升許多。

我原以為稍早在一樓見到的蔡師傅為鄭永斌的徒弟,兩人實則是因門花雕刻結緣的師兄弟。兩人結束高雄旅程後,蔡師傅轉往通霄學立體雕刻,之後再到臺中從事廟宇雕刻,兩人學藝經歷高度相似,差異幾乎僅是深造地點的不同。九二一大地震後,鄭永斌便請他來幫忙,蔡師傅至今也在沅豐食品模具行刻了二十餘年歲月。

問起創業路上面臨的最大挫折,鄭永斌說二十年前有名盤商拿他的餅模去中國和越南仿製、生產大量塑膠模具,再銷回臺灣和他低價競爭,此舉對整個手工模具市場衝擊相當大,以致餅模師傅所剩無幾。

「真的是壞人耶!」我替鄭永斌抱不平。

未料,鄭永斌反倒說對方不算壞人,靠賺取價差的盤商為了賺

更多錢才拿他的模具去量產,法律上完全沒有問題,只有道德瑕疵。「生意各憑本事,人生很多事情沒辦法避免,就算他沒做,別人也會做。」鄭永斌認清無法追究,選擇坦然面對。

本來一整年訂單有三千支,頓時掉到五百支,心裡固然不是滋味,然而鄭永斌並沒有一蹶不振,他深知木製餅模擁有多項塑膠餅模無法取代的優勢:木頭耐敲擊、一支木製餅模起碼能打出三萬片餅,可以雕刻的圖案千變萬化,印出來的糕餅紋路格外鮮明、有稜有角,精緻度更是塑膠模具無法比擬;訂製數量也很彈性,客人不論一次訂數百支或是只要一支都沒問題,沅豐食品模具行靠著雕刻客製化訂單撐過市場寒冬。日久也見品質,後期也有一些餅舖和盤商回頭找他訂製手工模具。

二、餅模的大千世界

木製餅模製程繁複,大致上可拆解九個步驟:挑選木材、取形、手工刨木、機械刨花、鑽孔、導圓角、描樣、雕刻、磨光。由於木頭必須先陰乾一年才能使用,鄭永斌在工作室附近租了一間六十坪大的倉庫專門放木材,按照現在的工作量來推估,庫存還夠用上十五年。

「材料絕對夠用,問題是我還能再刻多久?」鄭永斌嘆了一口氣。

鄭永斌有段時間使用進口木材製作餅模,隨著越來越多臺商在中國聚集,進口商索性將木材直接運往中國港口。失去進口木材來源後,鄭永斌心想自己做的是臺灣傳統用品,不如試用臺灣木材,發現烏心石木、楠木、香樟木、桃花心木都很合適,硬度也恰到好處。製作餅模的木頭一定要耐高溫、禁得起敲擊。檜木太軟就不適合,木質過硬也無法採用,不僅雕刻耗時費力、也容易折損刀具,導致成本加重,最終定價也會影響客人訂購意願。

食品模具劃分五大類:餅印、糕印、粿印、糖印、印章。其中,餅印和粿印較常見,由於製糖技術改變、糖印越來越稀少,印章則鮮少人知道也屬於食品模具師傅的守備範圍。每款模具皆須考量糕餅製作過程,雕刻技法與形式等不盡相同,像是糕印可以做立體的,因為炊的過程不太會凹陷變形;製餅則會經由高溫烘烤,餅印就不適合做成立體。

「真的耶!我讀到的糕餅研究文獻都只分四大類。」我驚嘆。

鄭永斌解釋,早期糕餅不像現代採機械自動化包裝,餅舖師傅會先將廣告標語或商標蓋在包裝紙上,再逐一包裹糕點,有的印章內容甚至還會要求刻上食材。現在偶爾仍會接到印章訂單,泰半是要蓋在綠豆椪上。

「下次我吃綠豆椪會注意印章圖案。」友人雙眼一亮。

「我吃任何糕餅之前都會先欣賞花紋,餅模和印章都沒有做記號,但一看就知道是不是用我做的。」鄭永斌語氣藏不住自豪:「我做了差不多四十年了,像舊振南、玉珍齋、一福堂啦,臺灣叫得出名號的餅舖幾乎都是用我做的模具。就算不是直接找我訂,也會從盤商那邊買到。」 我好奇,最初嚮往成為藝術家的鄭永斌,模具雕刻是否有自由創作空間?鄭永斌拿了一支刻有狀元遊街圖的餅模給我們看:「餅模師是工藝家,不太算藝術家。『大色貨』都是固定圖案和格式、不能改變,像這個是做喜餅常見的模子。古代人考上狀元叫登科,結婚叫小登科;餅模有其圖必有其意,其意必吉祥,都是祝福的話,不會有不好的意思。」

近年,不時會有餅舖以外的公司行號或個人來訂購模具,訂單不再受限傳統圖案,不乏中西合併、新舊交融的客製圖紋,甚至新人肖像也刻製不少,鄭永斌將此視為創作挑戰,藉由經手多元圖案來提升雕刻技巧。從前縱使盤商或餅舖一次的下單量都很大,但皆是他早已熟練的圖樣,「有句成語叫熟能生巧,這是有道理的,新的花紋我必須花五個小時才能刻完,但熟悉的紋路15分鐘到半小時就能完成一支。因為知道該用哪支刀,新圖案只能不停換刀子來試。」鄭永斌喝了一口茶、接續說:「我要賺人家的錢,就要思考怎麼雕刻,完成沒有遇過的圖案,自己也會得到收穫,成就感也很大。」

面對客製訂單,鄭永斌並非來者不拒,會先依照圖片和需求來判斷適不適合雕刻。倘若遇上圖案太過複雜,也會建議對方改訂面積較大的模具。鄭永斌直言:「我不會做糕餅,但我會評斷達不達得到客人的要求、印出來效果怎麼樣心裡有譜,不適合的會勸退,我不願意收錢做效果不好的模具。」

接著,鄭永斌領著我們穿過神明廳、來到另一頭的隔間,牆面上掛滿琳瑯滿目的古董餅模,有的一看就知道年代久遠。玻璃櫃裡還擺放各種材質的模具,而眼前這些僅是他一小部分的收藏。「還有很多放在另一間,但因為孫子會回來玩,那邊很久沒整理了。」想起孫子、鄭永斌嘴角更上揚了。

自經濟基礎穩定後,鄭永斌投入大把心力在民藝品市場蒐羅古董餅模,蒐藏量一度高達上千支。由於數量龐大、難免重複,有段時間乾脆以整批販售的方式、一批幾十萬賣給想做文化展示的餅舖;也曾經大方出借些許餅模給文化單位辦展,卻在展期被不肖分子偷走,其中一支刻有清光緒七年字樣,換算超過百年歷史,想起仍不免心痛。

「以前老一輩沒有文化保存觀念,用不到的餅模就直接丟掉,或是當火柴燒了。流入古董市場的老件,幾乎都是販子去鄉下翻出來的。」鄭永斌拿了一支自製餅模說: 「重複高、比較容易入手的大色貨價格都不會漂亮,像找我客製圖案的餅模,都屬於特殊印模,將來流入古董市場價位絕對會很高,我自己也有收過一支五萬多塊的罕見圖案餅模。」

三、以石會友

鄭永斌自認是宅男,通常出門都是參與藝文活動。古董餅模之外,蒐集雅石和其他藝術畫作亦是他的喜好,還曾任臺中石藝協會會長,也因此展示櫃除了底層有數款餅模,上層還有他長年蒐集的雅石,而每顆石頭的底座亦不假他人。

石頭沒有檯座固定是無法展示的,檯座必須「因材施教」,才能把最佳欣賞角度呈現出來。「相由心生,觀賞石頭也是一樣的道理,這顆你們看起來像什麼?在我眼中這面像峽谷,也讓我想到張家界。」

「我覺得像東坡肉。」我的貪吃性格瞬間表露無遺。

鄭永斌滔滔不絕分享石頭經、眼神再次閃爍著光芒。石頭為大自然創造的藝術品,雅石的定義正是沒有經過人工,可能是在溪床上沖刷、河床上淘洗,抑或自山上滾下來,經由重重碰撞後才形成獨特造型;人工雕琢你想要什麼造型都可以、也能一再複製,如此一來便失去價值,自然成形的石頭才值得珍惜,所以未曾動過雕刻石頭的念;另一方面,沒有興趣嘗試雕刻其他材質是因為鄭永斌對木頭的情感最深、也認為木質最好。

東南亞塑膠模具削價競爭的那一波衝擊,迫使鄭永斌不得不將重心回歸本業。「你們來之前,我在跟石友聚餐,屯區藝文中心九月會舉辦雅石展覽,歡迎參觀。」鄭永斌受訪期間,提及石頭都不忘一再強調過去二十年來不是退出、而是淡出石界,依舊會撥空和石友交流。

環顧會客室空間的各式藝術作品時,牆上一張少年鄭永斌與一名年邁男子的合照吸引了我的目光,他見狀立即熱烈介紹書法、國畫、西畫、版畫、鐵雕等技藝樣樣精通,並有「十項全能藝術家」之稱的陳庭詩;大約三十年前,雅石搭起雙方友誼橋樑,當時陳庭詩已高齡76歲。由於陳庭詩自幼失聰,這段忘年之交溝通都是以筆談進行,或者更精準的說法,藝術才是兩人共同語言。鄭永斌也蒐藏了不少陳庭詩的藝術創作,聲稱是半買半相送;此時,鄭永斌稍微挪動了椅子,好讓我們完整欣賞他身後那幅、出自陳庭詩之手的彩色水墨畫。

「那幅版畫也是他畫的,樓梯轉角的書法也是他的作品。他說過書法每一筆每一劃要展現骨氣,我雕刻也是!」鄭永斌對陳庭詩的創作如數家珍,也能真切感受到崇敬之情:「陳庭詩某一年還被法國藝術單位選為世界百大藝術家,包括安藤忠雄在內,目前亞洲地區只有四個人被選上。」

「下一屆就會選你了!」我說。

鄭永斌爽朗大笑:「對,我是未來的!」

四、網路帶來新出路

全面進入網路世代後,鄭永斌坦承原本對網路非常排斥,漸漸才發覺不去了解不行。民國100年主動報名了社區大學的電腦基礎班,開學前還先去書局買了注音符號和英文字母簿子,宛若重返年少時代,不厭其煩、一筆一劃練習,只是這回鄭永斌緊握的不再是鑿刀。

當時電腦老師要求大家建立臉書,兒女建議不妨上傳餅模作品,得到網友高評價迴響令鄭永斌相當振奮,認為此路可通,決定聘請一名年輕人來專職管理粉絲專頁,現在許多訂單都是透過私訊而來;說起智慧型手機好處,鄭永斌體會最深的是可以直接傳圖片,早期和客戶都是電話溝通,對方拿著樣品形容圖案,常常講甲喙角全泡,話筒另一頭的鄭永斌還是聽得霧煞煞。最後只能請對方把樣品寄來,又或是拍照、再洗出來寄給他,光溝通往返就得耗費五天至一星期,現今只消幾秒鐘就能解決。

自臉書粉專成立後,也陸續湧入國外訂單,像馬來西亞和新加坡華人至今仍十分重視節慶,截至目前依然有穩定單量,也不乏歐美客人遠道而來採購;曾有名美國人來臺期間,特別請他的臺中客戶帶他來沅豐食品模具行,向鄭永斌買了整套餅模蒐藏。

相同的文化傳統,會因地區不同而略有差異,這點也能在餅模察覺。「你看,金門粿印和一般的粿印形體明顯不一樣,它的是兩塊木材合在一起,有三面可以印。」鄭永斌為了讓我們理解,將新馬地區以及金門的粿印分別翻找出來,放在臺灣本島常見的粿印旁比對;有些新加坡和馬來西亞客人來臺灣旅遊,都想趁機來參觀鄭永斌的工作室,礙於無法提前確定時間不敢貿然預約,只能臨時致電洽詢,仰賴雙方當日緣分。熱情好客的鄭永斌只要人在家、或是趕得回來都樂意接待。想帶鄭永斌親製的餅模回國也沒問題,現貨款式有重複的都歡迎購買。

五、關於未來

「最近忙不過來,我大概需要兩週才能交貨。」訪談途中,剛好有名臺北盤商打給鄭永斌加訂餅模,從他回應對方的內容可得知近期單量不少。

鄭永斌說以前盤商都是訂購整批模具、擺在店裡等客人,一張單子可高達二十多萬。現在有客人預購,盤商才會向他下訂,雖然訂製餅模的盤商日漸減少,所幸拜網路之賜,訂單無國際,也越來越多對糕餅製作有興趣又或是單純想蒐集手工餅模的個人訂製,讓沅豐食品模具行得以持續營運。

左手拿鑿刀、右手持長條木塊,敲敲打打近四十年的時光,鄭永斌靠著雙手拚搏出享譽國際的餅模江山,若能流傳下去最好,但也不強求。

「我兒子前幾年是有說想要接啦,一陣子又說不要了,不過在家多少還是會幫忙一些步驟。」對於技術傳承,鄭永斌態度隨緣、認為凡事順其自然就好,兒子不是非接班不可。若孩子有意願,當然樂見其成,至少現階段還有基本客源,技術在身、以後也不一定只專做餅模,可以延伸去做其他雕刻相關產業;他深信每個人都有適合自己的出路,如果勉強繼承,不順的話肯定會怨嘆長輩,還不如讓兒子慢慢摸索想走的路;前陣子有人跟鄭永斌說他不做,未來木製餅模就會徹底消失,鄭永斌持不同看法:「只要市場有需求,自然會有人跳出來做,方式或許不一樣,不像我靠手工雕刻取勝,畢竟時代不停在改變。」

現下也沒有招募學徒的意願,曾收過一名學徒,帶了兩年、沒能熬到出師就放棄了。以致後來有年輕人上門想拜師學藝,一律婉拒,在他看來都只是一時興起、最後肯定都待不住;「我兒子同學也有想跟我學,我跟他說你家自己有工廠,你接你爸的事業就好啦!」其實鄭永斌最主要是憂心年輕人花時間學餅模技藝、將來卻沒有出路,感嘆自己苟延殘喘、還能再撐一段日子,但萬萬不可誤了少年人的前途;屏東科技大學曾邀請鄭永斌開班授課,礙於路途遙遠無法答應之外,學生拿刀實作勢必會見血,這是每個雕刻師鍛鍊必經過程。

鄭永斌現在手邊的餅模蒐藏至少有七、八百支,自製的餅模仍不斷增加,讓他萌生開設餅模博物館念頭。鄭永斌表示光靠門票收入難以維持營運,一定要結合觀光工廠,讓遊客體驗糕餅DIY,再順手買伴手禮回家,才能有足夠的經濟來源。傳統產業轉型成功的案子並不多,鄭永斌清楚自身優勢是老闆兼師傅,可以自行生產模具,將觀光客手繪圖案製成商品,也能是一種體驗活動;不久前和彰化螺陽國小美術班合作,老師將他提供的傳統圖案給學生參考,透過小朋友的頭腦自由轉化、任憑想像力在畫紙上奔馳,成果讓鄭永斌頗為驚喜:「小孩子天馬行空畫出來的形體完全跳脫傳統、是大人想不出來的創意,刻出來的樣子我覺得非常討喜。」這些畫作來到鄭永斌手上,以學生圖案為基礎來製作餅模,有的圖案線條預測不利脫模,老師為此還專程前來和他討論如何修改,那次合作令鄭永彬印象深刻,亦從中得到啟發。

隨著時代變遷,餅模不再只是被視為製作糕餅的工具,每支手工模具都涵蓋先民思想、真摯祝賀、傳統文化價值以及職人精神,如今更是等同於藝術品般的存在。

「我會一直刻到手沒力為止。」鄭永斌凝視著手中的餅模、眼神堅定。

爾後,在我咬下任何糕餅之前,我想我都會先細細欣賞圖紋造型、思考蘊藏的祝福涵義,同時浮現一生情繫藝術的鄭永斌,為堅守傳統技藝、也為有緣人刻劃新記憶,左手持鑿刀、右手拿木條,反覆敲打、用心雕琢餅模的身影。

本文獲得2023台中報導文學第二名

部分文字刊於金龍旅遊季刊NO.47

![【小品文】人魚 [2025/9/1刊於自由副刊]](https://mywave.tw/wp-content/uploads/2025/09/20250909222900_0_fef87c-100x100.jpg)